これまで私たちの家づくりは、敷地いっぱいであったり、住宅ローンで借りることができる額いっぱいの家づくりをしてきています。

限られた予算であるはずなのに、どれだけ大きな家が建てることができるか?にこだわり、敷地にできる限りいっぱい建てることを考え、挙句にその代償として、広さを優先して、性能や品質を犠牲にしたり、提案する側に言われるまま、大きな空間を設けて、エネルギー効率の悪い家に暮らす。

そんな住まいを本当に家族が希望している家といえるのだろうか?あなたの家も、色々な性能や設備、機械などがついてモノにあふれたメタボ状態>ではないですか?

私のように借りれるだけ借りたローンを長年抱え、何かと負担のかかる家づくりをすることはオススメできませんし、プライバシーとして、子供部屋など単室を増やして廊下の面積を取り、それに伴い家族との距離も遠くして、その結果、扉の設置などで通風も採光も悪くなり、開けるはずの窓を閉じる事を高気密高断熱として推奨され、さらに郊外に暮らし始めると街の〝利便性〟などもなくなり、加齢とともにご近所とのコミュニケーションもなくなるなど多くの課題が生まれてきます。

郊外に暮らすと都会とは違い、先々売却を考えても購入者がいないので売れない。だからそのまま暮らさないといけない、若しくは負動産として処分できないまま持っておかなければなりません。

皆さんには、そんな市場や住宅業界の都合に推奨や誘導される家づくりではなくて、自分の価値観で自分サイズの自分らしい家を建ててほしいと願います。小さな家や身の丈にあった自分サイズの家づくりをされると低コストでクオリティの高い低負荷の家づくりも可能となります。

敷地に対して余裕があると敷地の中で空間があり、陽あたりもよく、緑もあり、家族同士または自然との接点がある家、暮らしがコンパクトに片付く家、小さい家なので結果的にも省エネ・省資源で環境にも貢献する家となります。

家の中で風の動きや光を感じることができると自然に季節まで感じ、外と内の空間のつながり、限られた敷地の空間の中で設計力も生かされ、機能性も品質も性能もコストも守られたバランスの良い身の丈にあった家。これが、無機質な関係の多い今の時代に必要な家づくりと感じています。

都心に住む「小さな家」考

住宅所得の選択肢は、予算との兼ね合いを考えると少し前までは、「都市部のマンション」か「郊外の1戸建て」の二者択一になりがちでしたが、最近では、便利な場所が優先され、元実家で「親と暮らす二世帯住宅」か、そうでないなら、ミニマリストという言葉もあるように「都心で暮らす小さなミニマリズムな家」という選択肢が増えてきています。

特に人口減少による空き家問題で、地価の下落や持ち家をステイタスとしていた団塊世代が70歳以上となり、相続のために不動産を手放す方が増え、その大きな土地が分売されるなど都心=マンションだったのが、〝小さな家でも1戸建て〟という考えが増えつつあります。

では、売る側のプロたちは、できるだけ大きな家を推奨するのにそんな「小さな家」を建てるにはどうしたらよいでしょうか?このページでは、土地の選び方や予算の立て方、設計者の選び方などの簡単なポイントをまとめてみます。

◆土地選び

住宅を建てる上で土地選びが最大のポイントとなります。親から譲り受けることになった実家の地などは、良い設計者と良い施工会社としっかり創りあげていけばよいのですが、土地から探している場合などは、土地の価格の差や環境などの評判にとらわれず、次の諸条件をしっかり調べてから、自分なりに理解した上で購入したいものです。でなければ、不条理な土地を含めた不動産を購入することになりかねませんので気を付けてほしいです。

どうも不動産業界に身を置いてよくわかったことは、土地の仲介をしたその相手が、建築に関してよく理解していて心ある不動産会社ならいいのですが、建物に関しては期待せず、同時にその土地情報ぐらいは、その業者任せにしないで、能動的に自ら動くぐらいの方が、より現実的な住まいを実現できるのでは?とこれまでの相談を聞いて感じております。

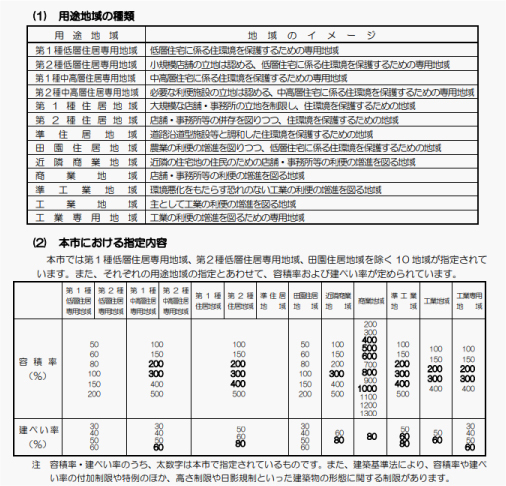

では、その土地情報としては、一般的に建ぺい率と容積率や形状がありますが、その土地にどれぐらいの建物が建てることができるのかがわかる建ぺい率と容積率は、役所に問い合わせをすると確実であり(大阪市の場合大阪市役所)住宅用地の種類には、住居専用地域や準住居地域や商業地域などに分かれていますので、それと同時に建ぺい率や容積率など、住宅が密集している場所などでは、準防火地域に指定されていることも多く、防火地域に指定されていれば、建物によって耐火建築にしなければなりませんので、コストにも大いに影響されますのでこれらは、自ら調べる癖をつけてはいかがだろうか。

大阪市の用途地域資料

なお、土地の形状については、三角地に変形地、四方を囲まれた旗竿地などもありますが、建築家であれ工務店であれ、良い設計者と巡り会えば、住まい手と一緒にそれを逆手に取った良い建物ができる可能性も大いにあります。

ただし、あまりにも小さい土地でこれらの変形地の場合は、土地の評価額がつけにくいために住宅ローンが組みにくい事もあるので、金融機関に確認が必要であります。

また、まわりの環境を見極めることも大切です。先ほど調査した建ぺい率などがどれだけ良くても、周辺が違反建築だらけでは意味がないですし、最寄駅や買い物、子供の幼稚園や学校へのアクセス、公園などを含めて、空き家が増える将来の事を含めてしっかりと考える必要があります。

ニュータウンと言われてきた街が、近い将来ゴーストタウン化しないような場所。それが駅近であり、将来の売却のしやすさやメンテナンスなどの事も考えると駅近で小さな家もありと理解できるかと思います。

◆予算の立て方

限られた予算でありながら、土地から探して住宅を建てる場合、より良い土地を求めるがため建物にかける予算を少なくなる方が多いが、これをお読みの方はそんなことはないようにして欲しい。

特に土地については、売って仲介料を取ることだけが目的となっている不動産会社が、建物の予算を甘く助言して、その根拠ない数字を鵜呑みにして土地購入する方がおられますが、これは絶対にダメな進め方であり、結果、不満足な家に住むことになってしまいます。

自分たちが希望する建物の大きさを理解して、その建物費用の予算組とその他の諸経費を含めて、土地の予算を考慮しなければいけません。また、土地の100万値引きは、交渉次第でなんとかなるかもしれませんが、大きい家ならまだしも、小さな家の100万の減額は、シビアな見積りを出す場合、かなりむずかしいものなのです。

建物も同じ大きさで同じ間取りなのに安いことは、調べれば、性能や仕様、職人の精度や経費のちがいで何らかの理由があることはわかる事と同じで、土地が安いのにも、必ず理由があります。

また、建築家プロデュース会社に依頼したり、設計者として建築家に依頼するのであれば、これらとは別にそれらにお支払する費用がいることもしっかり理解して進めるべき事です。

◆設計者選び

設計者は、建築家の他に提携先の設計事務所やハウスメーカーや建設会社、工務店の自社の設計者の他にハウスメーカーなどでは営業担当者がプランニングする会社もあります。

建築家や設計事務所だから素晴らしいプランをするとも言えず、営業マンがすべて悪いプランであるとも言えないのでむずかしいところですが、使用する床や扉や設備機器などは、家の大きさに関係なく選べることなので、やはり小さな家の場合は、なおさら設計力=プランニング力がポイントであると言えるでしょう。

そのプランをチェックする時は、図面を見ながら3次元的に想像して、扉の開き勝手などを含め、生活空間としての使い勝手を確認する習慣を身につけてください。

作品作りを追及する建築家に多いのですが、時折、設計者でありながら住まい手である施主の言葉に耳を傾けない方とは家づくりを進めないほうがよろしいかと思います。

そんな意味からも設計者との相性も大切で、あなたのご家族のライフスタイルを共有化できて、それを具現化できる設計者とまずは、カタチにすることが基本となります。素材は、あとでしっかり考えればよいのです。

◆小さな家を広く住む

有効利用として地下室は考慮したいところですが、コンクリート価格の高騰と地盤が弱い場所が多い大阪市内ではあまり推奨はできません。それよりも外構工事で庭などを上手に仕切って、内部空間として上手に取り組んだりすると建築面積以上に広く感じることはできるでしょう。空きスペースをできるだけまとめて確保して、上手に敷地面積を利用することを考慮することがポイント。

内部に関しては、家具で間仕切ることなども考慮したり、耐力壁に天井までの戸を仕舞い込むなどしてできるだけ引き戸を多様化して、目線が通るように開放感を出すのがいい。借景利用も考慮すべきであります。

なにかと9坪の家は有名だが、小さな家だからこそ、家族のコミュニケーションが取りやすく、連帯感が持てるのが小さな家。壁などで部屋などを仕切り過ぎず、ホールや廊下などの共有スペースはできるだけなくして考えてほしいものです。

小さな家づくりをしたい方はご連絡を